4月2日 トラおじこと米国トランプ大統領が貿易相手国に対する相互関税を課すと発表。

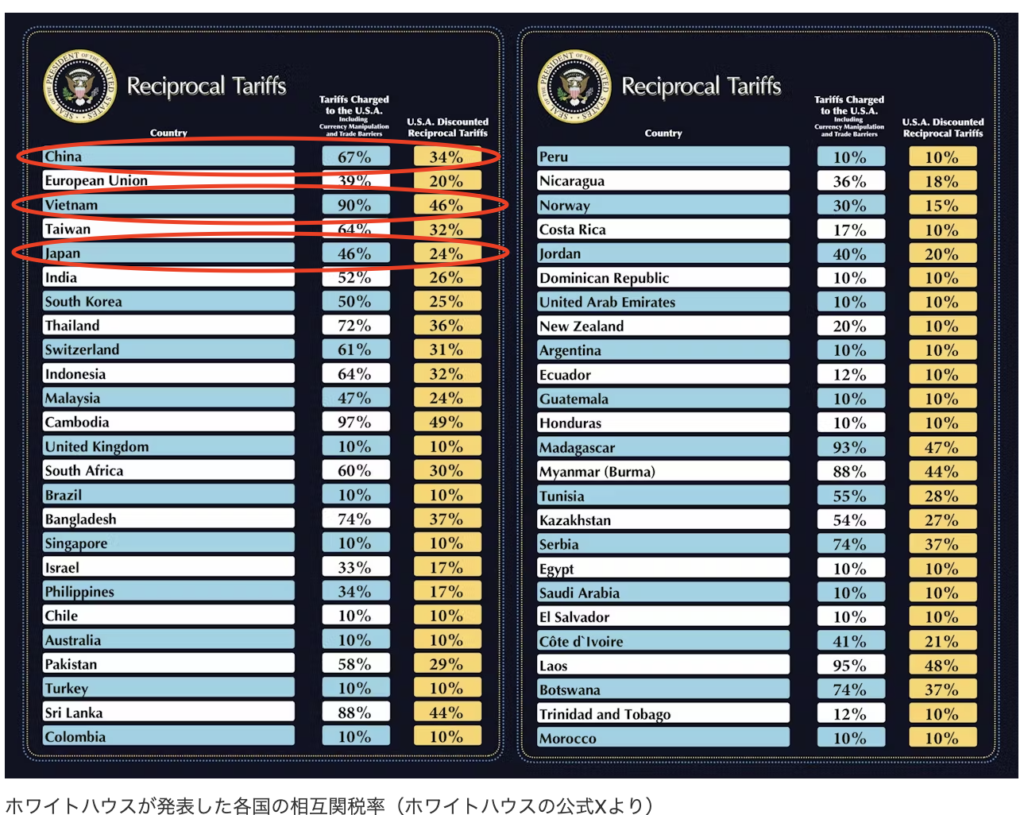

全ての輸入品に対し一律10%の関税を課した上で、各国の関税および非関税障壁を考慮し、国・地域別に税率を上乗せする格好で、国・地域別の関税率としては、日本が24%、中国が34%、欧州連合(EU)が20%、英国が10%などとなっております。

各国も報復関税の準備を進めるなど、関税による経済戦争は激化が懸念され、マーケットは混乱状態で今週は寝不足な投資フレンズも多いですよね。

今回のトラおじ関税の結末については誰も予想ができないので、今日はつらつらと「ブロック経済」の歴史や、トラおじの狙いなどを独断と偏見を交えて整理することで、頭の体操をしながら心を落ち着かせたいと思います。

心が落ち着くまでは、投資フレンズもアクティブに投資をするのではなく一旦様子を見るタイミングっす。

我慢して何もしないのも投資戦略の一つってことですな。

状況を整理しておくだけで、行動が変わってくるので考えることを放棄してはなりませんぞ🐢

それでは、早速考えるのを放棄して、過去のブロック経済についてChatGPTニキに聞いてみたいと思います🤖

【ブロック経済の歴史】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー🤖

ブロック経済は、特定の国や地域が他国との経済的な結びつきを制限し、独自の経済圏を形成すること。

これは貿易の制限や関税の設定、特定の国との経済的な協力を強化するために行われます。

1. 19世紀の自由貿易とブロック経済の芽生え

19世紀、特にイギリスは自由貿易政策を推進しており、大英帝国として貿易圏を築きました。

自由貿易と同時に、植民地支配や貿易ルートの支配権を確保するため、独自の「経済圏」を構成したことでブロック経済的な要素が芽生えました。

2. 大恐慌(1929年)の影響

1929年に始まった世界大恐慌は、多くの国々に経済的な困難をもたらしました。

この時期、多くの国々は自国の経済を守るために保護主義的な政策を強化し、これにより、貿易の制限や関税が強化され世界的にブロック経済が形成される動きが見られました。

例えば、イギリスは「帝国経済圏」を構築し、植民地や自治領との貿易を優先し、他国との貿易を制限する政策を取った一方で、アメリカは「スムート・ホーリー関税法」により、国内経済を守るために保護主義的な措置を講じました。

一方で、日本・ドイツは自給自足経済を目指していくようになり、西側諸国の影響を排除していきました。

これにより、世界経済は対立する経済圏に分裂し、国際貿易が縮小したことから、第二次世界大戦の遠因にもなったと言われています。

3. 第二次世界大戦後のブロック経済

第二次世界大戦後、戦争による経済的な再建が進む中で、冷戦構造が形成されました。

この冷戦時代、アメリカとソ連はそれぞれ異なる経済圏を作り上げました。

アメリカはマーシャルプランを通じて西ヨーロッパ諸国の経済復興を支援し、経済的に統合された西側諸国の経済圏を形成しました。これにより、西側諸国はアメリカを中心とした貿易圏に組み込まれました。

一方、ソ連は東ヨーロッパ諸国と経済的な結びつきを強化し、計画経済をベースにした経済圏を形成しました。

この経済圏は、経済的にソ連に依存する形で成長しました。

また、この時期から、ブロック経済は関税同盟や共同市場の形で現れました。

例えば、**欧州経済共同体(EEC)**が1957年に設立され、ヨーロッパ内の貿易を自由化するための枠組みが作られたのです。

4. 1970年代の貿易摩擦と地域経済圏の形成

1970年代には、オイルショックや経済的な不安定性が世界的に影響を及ぼし、貿易摩擦が激化しました。こ

の時期には地域経済圏を強化し、特定の地域内での経済的な統合が進む動きが見られました。

アジア太平洋経済圏(APEC):1990年代に設立され、アジア太平洋地域内での経済的な協力と自由貿易を進めるための枠組みが形成されました。

その他、ヨーロッパ連合(EU):欧州経済共同体(EEC)が発展し、最終的には1993年に欧州連合(EU)として政治的・経済的な統合が進みました。

5. 現代のブロック経済と貿易協定

現在でも、ブロック経済的な要素は存在し続けており、特に、以下のような地域的な経済協定が重要な役割を果たしています。

北米自由貿易協定(NAFTA):1994年にアメリカ、カナダ、メキシコの間で締結されたNAFTAは、貿易の自由化を目的とした協定であり、現在はUSMCA(アメリカ・メキシコ・カナダ協定)として進化しています。

環太平洋経済連携協定(TPP):アジア太平洋地域の国々が集まった経済連携協定で、経済的なブロックを形成し、貿易の自由化を進めています。

中国の「一帯一路」政策:中国はアジア、ヨーロッパ、アフリカとの貿易と経済的な結びつきを強化するために、「一帯一路」政策を推進しており、これは一種のブロック経済的アプローチとも言えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー🤖

なるほど!なるほど!

1950年頃までは、スムート・ホーリー関税法や鉄のカーテンのように一国の保護主義的な政策がそれだったわけだが、1950年以降グローバル化が急激に進む中で、TPPやUSMCAのような貿易協定を結ぶことで独自の経済圏を作り上げる広義のブロック経済が営まれてきたってことね。

踏まえて勝手に解釈してみると、

1930年代の世界経済は大恐慌に見舞われ、多くの国が自国の経済と雇用を保護するために高い関税を導入し貿易障壁を高めた。

特にアメリカが導入したスムート・ホーリー関税法は他国の報復関税を助長し、各国間の緊張を高め国際市場が狭くなっていった。その結果、各国は自給自足的な経済政策を追求するようになったが、資源の確保や市場の拡大を目指して領土拡張を志向する国が新しい領土を求めて軍事力を強化するようになり、第二次世界大戦へと発展。(因みに日本は侵略戦争をしたのではなく、黄色人種の解放の為に戦ったと信じているぞ!誇り高き勇者たちよ)

戦争による血のコストを教訓とし、米ソ冷戦を経て戦後の経済秩序の再構築の為にWTO(世界貿易機関)が設立された。

しかし、自由貿易の名のもとに様々な貿易協定群が作られ広義の保護主義政策の中で経済圏の取り合いが続き、更に中国の台頭や不法移民により米国製品が不当に安くなり、労働力も搾取された結果、市場が歪められている自由貿易の皮を被ったディープステイトを退治しようというムーブが破壊と創造の神を爆誕させたと。

こんな感じすかね

広義の保護主義経済群の範囲内でも部分的保護主義政策は用いられてきたことも忘れてはいけませんな。

1980年代には米国レーガン政権下で選択的保護主義が用いられ、自動車、半導体において台頭した日本が叩き潰さたれり、中国に対しては第一トランプ政権では高関税、バイデン政権ではCHIPS法によるハイテク関連の輸出規制等を課しておりますな。

そう考えると、今回のトラおじ関税は経済安保を背景とした中国包囲網の一環であり、保護主義政策も今に始まったことではない気もするのだよ。

保護主義と戦争を結びつけるムーブは結構多いよね。各国が自国優先の政策を進め、最終的には軍拡により第二次世界大戦のような戦争が始まる的な!

それが歴史の証明ならば、中国の軍事力拡大、ロシアのウクライナ侵攻、ドイツの憲法改正による軍拡等も辻褄が合うように見えるし。

ただ、関税と貿易規制で中国を封じ込めつつ、更にバイデン政権下で深まったロシアとアメリカの溝を修復することで、ロシアと中国の結託を阻んでいるとすれば世界戦争を止めるムーブにも見える。

わいのカスカスの脳みそと知識をいくら絞り上げても今後の展開なんぞどうなるか全く分かりませんが、トラおじはかねてから、安全保障の為に中国に対してハイテク、軍事産業につながる規制を強めながら、米国への投資を呼び込み、雇用と成長を生みをもたらす政策を進めているという点は一貫性があると思うのだよ。

CHIPS法を掻い潜り、中国にハイテク半導体が渡ったり、麻薬を密輸してくる移民がいたり、筋肉ゴリゴリの心は乙女のおっさんが女子ボクシングに参戦したり、レソトとかいう聞いたこともない国に謎のお金配ったり、グローバルの名の下にいろんな問題が起きてきたことも事実なわけで、行き過ぎたグローバリズムを止めたいと国民が求めた正常な結果とも取れる。右に振れ過ぎたら左に寄り戻り、左に振れすぎたら右に戻り、そうやって世界は営まれてきたわけで。

ロシアウクライナ戦争では、ロシアの狂気が一方的に報道されているが、ロシアのウクライナ侵攻には複雑な背景があった事もまた事実。

極東の平和ボケした民族が軽々しく正義を盾に語って良い物語ではないんだよ。

侵略行為は決して許されるものではないが、過度な介入により中国とロシアが近づく事が世界にとっては最大の脅威であり、色々な角度で状況を判断する必要があるなと。

今回発表された、関税のリストについても中国には3月の関税発動分も合わせると54%を課しており、更に中国製品の迂回場所となっていたベトナムにも46%の関税をかける徹底っぷり。本丸は中国であることは明らかなわけで、今回の関税によって見込まれる景気減速は経済安全保障の観点から必要コストであり、長い目で見れば強いアメリカを維持するための手段なのかもしれまへん。

ただ、やり方があまりにも極端であるが故にマーケットはパニックを起こし、群集心理が第三次世界大戦を連想させている。

ちょっと、脱線しますが、我らが商品券配りオタクおじさんは「誠に遺憾」キリ👓!アホかと。

スピード感を持ってトラおじと交渉して、「投資拡大」、「アメリカからのコメの輸入関税撤廃」、「非関税障壁の消費税減税」、コミットしてこいと。

東大官僚君たちができない政治判断をするのが、政治家の方々の仕事ですよ。

とっととアメリカ行ってこーい🇺🇸

結論、我々投資キッズは固唾を飲んでこれからの展開を見守るしかないってわけなんですわ。

そこで、過去にも一度取り上げた、わいの思う最適ポートフォリオについて少し触れたいと思いやす。

【最適ポートフォリオ考察】細かい未来なんてわからん

以前、まとめたポートフォリオでは、SP500、オルカン、TOPIX、金、暗号通貨、円を組み入れ、

それぞれの割合いが、SP5003割、オルカン3割、TOPIX2割、金+暗号資産1割、円債1割、こんな感じ。

基本的には、インフレ環境下でリスク資産が上昇する局面においてパフォーマンスを発揮するポートフォリオなんで、今回の株クラッシュの場面ではきついすね。ただ、リスクを取らねばリターンがないのは投資の掟であり、どうしたらリスクを減らしてパフォーマンスを上げられるかがポイント。

このポートフォリオでは、アメリカ経済が引き続き世界のリーダーでありつつ、世界経済が人口増加とともに成長するという予想のもと推奨してるんだな。

アメリカ経済あるいは、アメリカが崩壊する危機のヘッジとして、金と暗号通貨を補助的に組み込んでいるものの、そのリスクは少ないと思ってる。今回のパニック相場で金と暗号通貨は比較的底堅かったことを考慮すると、割合については検討の余地はあるけどね。

ただ、トラおじ関税により、この前提が崩れるかというと否、前提は変えず引き続き現在のポートフォリオは推奨すね。

細かいことは予想するのは難しいし、ましてや政治によってマーケットが変動する時はもっと予想が難しい。

大枠を予想して長期で投資に取り組むことが1番効率的!

昨年まで株式市場はかなり好調だったわけで、多くの人が割高割高と警鐘を鳴らしていたことも事実であり、調整はマーケットにとって必要なガス抜き。

勝者の法則はそのチキンレースから逃げ出さないことなんですよね。

そのために、自分が心から信頼できるポートフォリオを組んで大切に育ててあげながらも、常に前提が崩れていないか目を光らせる。

常に謙虚で冷静に対峙することが、ジャスト市場参加者としての掟なわけですな。

これからは、トラおじによる関税交渉劇場の始まりなので、ポップコーンとコーラを準備して見守りましょう。

世界の終焉か!?自由の国再建か!?

わいらは、歴史の証人ですぞ🌍

コメント