トランプ関税劇場に翻弄される中、その存在感を示している伝統的資産があります。

金です!

現在の金価格は1オンス3500ドル弱となっており、この20年足らずで価格が7倍にも上昇しているのです。

では、なぜ金がこれ程までに上昇して、注目されているのでしょうか。

「安全資産として金が買われている」、「インフレ対策として金が買われている」といったコメントは聞いたことがあるかもしれません。

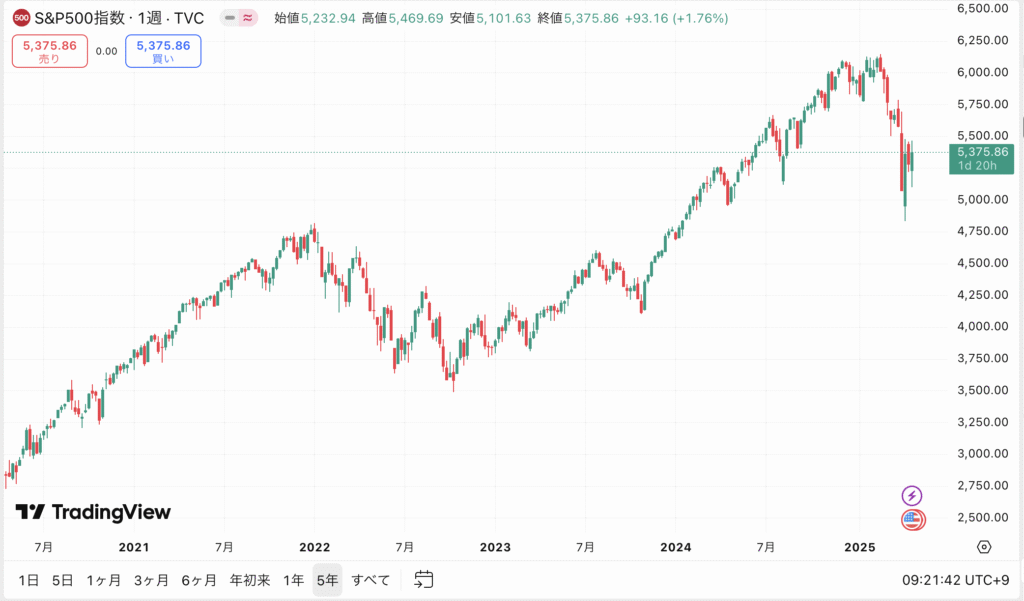

以下に、金とSP500の5年間のチャートを載せておりますが、リスク資産である株式の代表SP500が下落する中でも、ゴールドは上昇を続けていることが確認できます。

今回のように相場が混乱する中でも、底堅い資産は非常に魅力的だと思いませんか。

今回は、金の価値を学び、投資のエッセンスを探ります。

最後には金を買う方法もご紹介したいと思います。

金1オンスとは? 現在の価格と比較

金1オンスの価値は1000年前からあまり変わっていないと言われています。

果たして本当でしょうか?

金1オンスは約31.1gとなり、現在の価格で約3500ドル/50万円前後。

1000年前に金1オンスで買えたものを挙げると、高級なローブ(現代のスーツに相当)、立派な馬1頭、豪華な食事や銀食器等です。

それでは、現代では?

金1オンス(50万円)で買えるものは、オーダーメイドスーツ+革靴+ワイシャツなど一式、高級腕時計等があります。

富裕層の装飾品としては、金1オンスで買えるモノやサービスは似ていますね。

馬一頭が現代の方が高いのは、馬の希少性や、用途の違いからでしょう。

我々が普段使っている貨幣は、政府が紙幣を増刷したり、中央銀行が供給を調整することで価値が変動します。

近年では急激な経済成長を支える為の度重なる金融緩和(紙幣増刷)により貨幣の価値が下がり、ものの価格が上がる「インフレ」が顕著です。

しかし、金はその総量が決まっていることから、価値の変動が少ないとされています。

金の量(正確には確認埋蔵量)は約26万トンと推定されており、これまでに採掘された量は約18万トンで、オリンピック競技用プール約3.8杯分ほどです。

地球全体(海や鉱山等)の金の推定量は数十万〜数百万トンとも言われていますが、コストや地理的観点から、現在の技術で採掘可能な埋蔵量が26万トンという感じですね。

紙幣のように、大量に印刷して市場にバラ撒けばその価値は落ちます。

これは、大量生産した製品が市場に多く出回ることで価格が下がるのと同じ原理です。

しかし、金は紙幣のようにバーゲンセールができるだけの量をない為、長年に渡り価値が一定に保たれてきたということですね。

その他にも、金は貨幣ができる以前より、古から人々が信頼してきた現物資産という点や、政府から独立した存在であるという点も価値が維持されてきた要因でしょう。

また、過去には金本位制という金と貨幣の価値を一定にする政策もとられていた程、金と貨幣とは強い結びつきがあるのです。

金本位制撤廃という悪魔の契約

かつて、19世紀後半〜20世紀初頭にかけて、イギリスを中心に多くの国で金本位制が採用されていました。

金本位制とは、通貨の価値を金に裏打ちさせる制度です。

つまり、政府や中央銀行が発行する通貨は、一定量の金と同じ価値という約束のもとに成り立っていました。

例えば、1ドル=金0.05オンス みたいに交換比率が決まっており、1ドルで購入できるものは金0.05オンスに値するという基準になっていたんですね。

こうすることで、ただの紙切れである通貨の価値を金が裏付けてくれていたと。

逆に言えば、金の総量分しか貨幣が発行できなかった為、貨幣の大量生産によるバーゲンセールができないし、その弊害であるインフレも起きづらかったというわけです。

しかし、産業革命、第一次世界大戦、世界恐慌からの復興など、さまざまな形で経済が大きくなる中で、巨大な経済成長を支える為には、金に相当する貨幣量では足りなくなっていきました。

そして、金を裏付けとする金本位制が廃止され、政府が貨幣の発行量を決められる、「現代の貨幣制度」へと進化していったのですね。

金本位制を廃止し、政府が無限に発行できる制度は世界経済を飛躍的に大きくすることに成功しましたが、政府という裏付け以外にその価値を保証するものがない貨幣は、時としてその価値を見失い、とんでもないインフレを何度も引き起こしてきたのです。

今世界中で起きているインフレに歯止めがつかず、世界的なハイパーインフレが発生した場合には、金本位制が再び導入される可能性もゼロではないと言えます。

外貨準備としての金

外貨準備とは、国の中央銀行や財務省などが保有する、国際的な取引や債務返済のために必要な外貨資産のことです。

具体的には、外国の通貨や債券、金などを指し、通貨危機に備えて国が保有しておく資産です。

国際危機が迫った時に対応するために、色々な資産で保有しておく準備資金ということですね。

その準備資産に金を保有する国が多く、その信頼性が窺えると思います。

ちなみに、日本の財務省が保有する外貨準備の割合は、60%ドル、20%ユーロ、6%円、5%ポンド、3%人民元、8%その他、という割合です。

「その他」の内ほとんどが金とされており、全体の約6%近くが金での保有となります。

自国通貨である、円と同じくらいの割合なんですね。

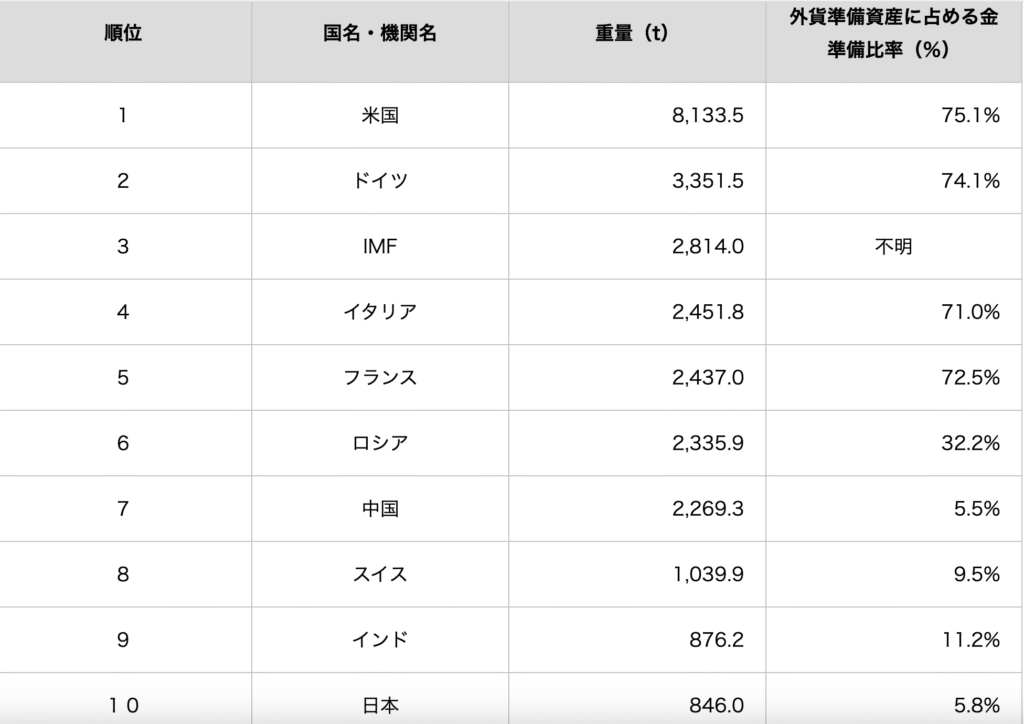

各国の外貨準備高に占める金の割合は以下となっており、アメリカ、ドイツ、イタリア、は70%以上を金で保有しています。

米国は基軸通貨である、ドルを自由に発行できることから金の割合が多いのはイメージできますが、その他ドイツやイタリアも金を多く保有していることに驚きです。

更に、興味深い点としては中国の外貨準備です。

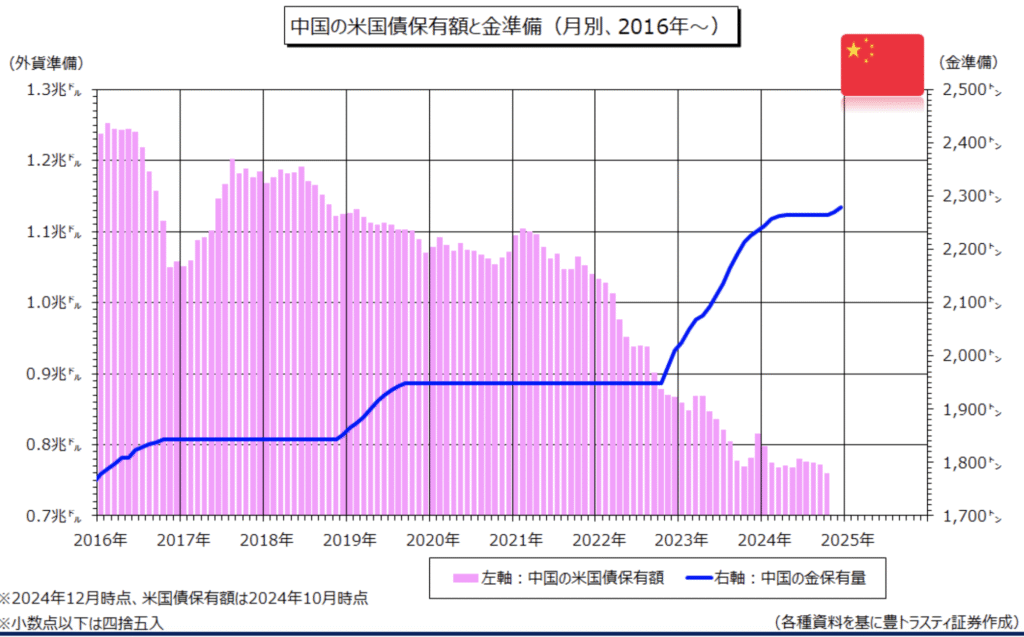

以下のグラフは、中国の外貨準備に占める、米国債と金の割合を比較したものです。

2016年以降米国債の割合が減少しているのに対し、金の割合が急増しております。

これは、米中貿易戦争が始まった2018年前後から、米国への依存を減らすために中国政府が政策的に進めてきたことなのです。

2023年頃から金価格の上昇が際立っているのは、中国共産党という超大型ファンドが金を買い漁っていた側面もありそうです。

外貨準備におけるドルの割合を減らしている国は中国だけではなく、様々な国が外貨準備に占めるドルの割合を徐々に減らしているのです。

これは、ドル一強時代が終焉を迎え、各国が分散した資産の保管を進めようとしている向きの動きなのかもしれません。

インフレ対策としての金

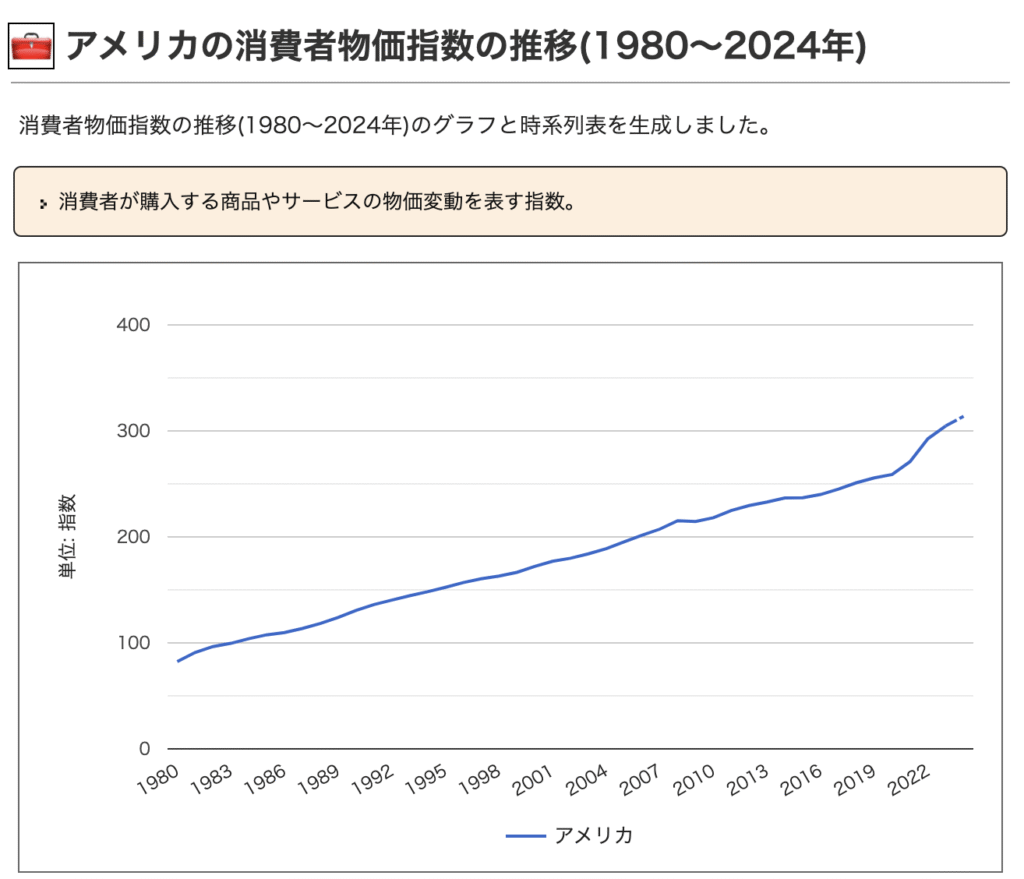

アメリカの物価推移は、1980年から2024年にかけて約3.8倍に上昇。

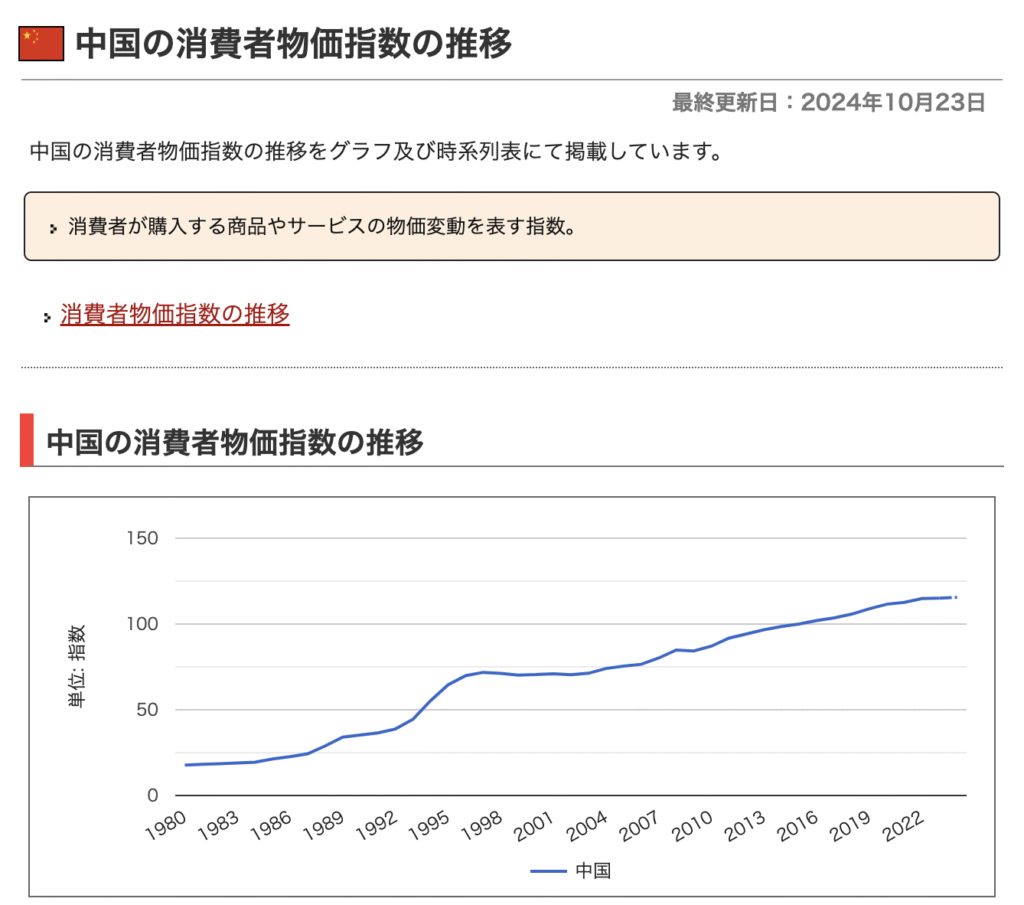

中国の物価指数は、1980年から2024年にかけて約11倍に上昇。

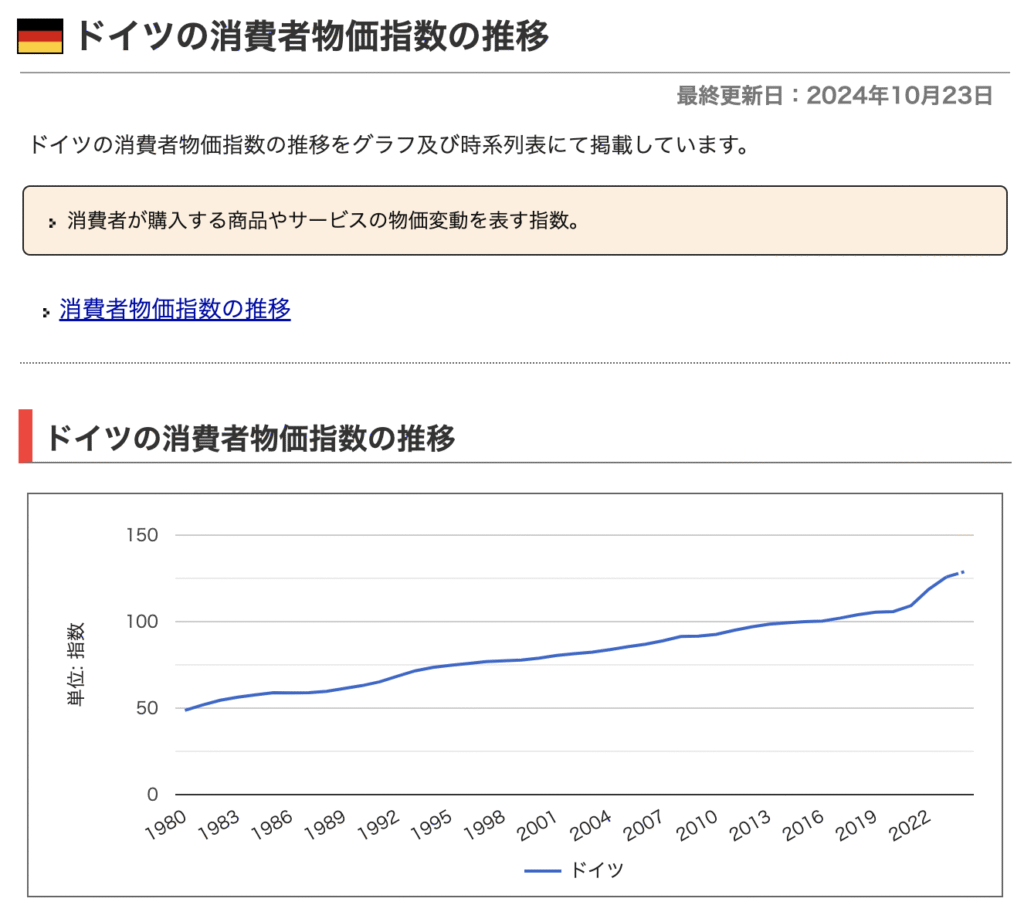

ドイツの物価指数は、1980年から2024年にかけて約2.5倍に上昇。

金の価格は1980年から2024年にかけて、約6倍に上昇。

世界の上位3国のインフレと連動して、金も上昇していることがわかります。

前述した通り、中国が外貨準備における金の割合を増やしているのが、2023年以降に顕著なことから、中国による爆買いが足元の急激な上昇を招いている可能性があります。

2022年までで比較してみると、金価格の上昇は約4倍ほどでアメリカのインフレとほぼ同水準です。

米国、中国、ドイツのインフレとの単純比較なので一概には言えませんが、世界の上位3国のインフレに連動している点は、資産価値として魅力的ですよね。

その価値が確立されている金は、仮に紙幣が紙切れとなった場合でもその価値を持ち続けるという意味で、物価に連動する資産なのです。

紙幣(通貨)と金を比較した場合、価値の保管をする上では金が非常に重要な位置付けなのでしょう。

極端な話ですが、北斗の拳のような世紀末がやってきて、紙幣が紙切れ同然となった場合でも金はその価値を持ち続けるイメージですかね。ヒデブ!

金は今買うべき?

今でしょ!!

金は実物資産として、リスク回避、インフレヘッジとして需要が高いことを理解して頂けたと思います。

トランプ関税にマーケットが混乱している最中でもその価格が上値を追い続けているのがその証左と言えるでしょう。

2024年の金の運用利回りは約25%、2025年現在時点では30%程となっており、1年半足らずで55%も上昇していることから、足元の上昇は過熱感があると思います。

おそらく、どこかのタイミングで価格が調整する局面が来るでしょう。

ただ、価格が調整するタイミングなんて分かりませんから、金を積立投資することをお勧めします。

我々、個人投資家フレンズは許容範囲内でリスクをとり、長期で投資するのがセオリーです。

その、許容範囲のポートフォリオ内に金を組み入れることが最適と考えています。

おろらく、これからも政府の管理する法定通貨(紙幣)は価値を下げていくことが予想されますし、米中対立に端を発した世界の分断とそれに伴う資源価格や物流コストの上昇によるインフレも継続していくでしょう。

その中で、資産を補完する目的で金をポートフォリオにいれることで、資産の安定をもたらすことが目的です。

私の投資方針はまさに個人投資家のそれで、20年、30年と長い期間をターゲットにしております。

その長いマラソンを共に歩みたいと思える投資資産を選ぶことを大切にしています。

今の価格が高すぎるからというのは買わない理由であって、本当に価値のあるものだから今も買われていると解釈しています。

値上がり益を得ることで、資産を増やすことは大切ですがバランスの取れた資産を形成するために金を選ぶことで、仮に法定通貨であるドルや円が紙切れになってしまった場合の補助となります。

もちろん、現在の法定通貨が紙切れになる可能性は低いので、その可能性に比例するかたちでよいでしょう。

個人投資家の方々には、それぞれの資産状況、ライフイベントがありますので、一概には言えませんが、自分が許容できるリスクの中の1割程度を金にすることで筋肉質な資産形成が可能になると思います。

繰り返しになりますが、短期的な値上がりを目的とするのではなく、長期的に価値が持続していくことを期待して毎月金を積み立てていくことをお勧めします。

一緒に読んでほしい記事も紹介します。

【ビギナー投資家集まれ!】【最適ポートフォリオ考察】細かい相場展開なんてわかりまへん!どっしり構える投資術!

金はどこで買えばいい?

金を購入するにはいくつかの方法があります。

①金の実物を買う ②金の投資信託を買う ③金のETFを買う

金の実物資産を買う方法は、テレビCMなどで時々見かける、田中貴金属や三菱マテリアルといった実店舗で購入する方法です。

目に見える安心感に加えて、資産として保持しやすいというメリットがありますが、保管に手間がかかります。

一方で、金の投資信託やETFであれば、全てネット証券で完結することができるのでお勧めです。

投資信託やETFを選ぶ際には、販売手数料が無料、信託報酬(運用手数料)が低いものを選ぶことをお勧めします。

以下の投資信託あたりが運用手数料が低い商品ですね。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

信託報酬0.407% 純資産額79,309百万円

SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし)【愛称:サクっと純金】

信託報酬0.1838%程度 純純資産額63,866百万円

ニッセイ ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

信託報酬0.525%程度 純純資産額1,622百万円

必ず得ができるという保証はありませんので、投資は自己責任となりますが、ポートフォリの安定を目的とした情報発信を続けていきます。

コメント